Wie funktioniert das Forschungsprojekt? Wer macht was? baua.de hat mit den Leitungen der beteiligten Forschungsinstitute gesprochen.

Diskriminierung und Stigmatisierung: fließender Übergang

baua.de: Frau Wegewitz, Sie leiten das Forschungsprojekt zu Stigmatisierung und Corona. Wie kam es zu der Idee?

Uta Wegewitz: Seit Ausbruch der Pandemie gab es in den Medien immer wieder Berichte über Stigmatisierung im Zusammenhang mit dem neuen Virus. In unserer Fachgruppe beschäftigen wir uns schon länger mit psychischen Erkrankungen und der Rückkehr zur Arbeit nach längerer Abwesenheit. Hier ist uns das Thema Stigmatisierung bereits häufig begegnet. Das hat uns hellhörig gemacht: Was ist das für ein Phänomen? Wie häufig kommt es vor? Welche Folgen hat es? Wie können wir dem vorbeugen?

baua.de: Sind Sie in Ihrem privaten Umfeld auch schon auf solche Stigmatisierungsgeschichten gestoßen?

Uta Wegewitz: Ich kenne Erzählungen aus dem Bekanntenkreis: Menschen, die nach einer COVID-19-Erkrankung an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, waren großen Vorbehalten ausgesetzt. Ihre Kolleginnen und Kollegen wollten nicht mit ihnen zusammenarbeiten – aus Angst, dass sie noch infektiös sind. Da fehlt scheinbar viel Wissen über die Erkrankung und die Ansteckung.

Andreas Seidler: In meinem Verwandten- und Bekanntenkreis gibt es mehrere Lehrerinnen über 60. Denen wurde plötzlich gesagt: "Ihr bleibt jetzt zu Hause." Das traf auch eine Lehrerin, die eigentlich nach 65 weitermachen wollte. Von einem Tag auf den anderen wurden die Gespräche abgebrochen. Es war klar: Sie ist jetzt raus aus dem Arbeitsmarkt. Das ist insofern untypisch für COVID-19-Stigmatisierung, weil es nicht um das Infektionsgeschehen ging. Aber es macht eine gewisse Diskriminierung – in diesem Fall Altersdiskriminierung – deutlich.

baua.de: Ist "Risikogruppe" in diesen Zusammenhang ein stigmatisierender Begriff? Man wird ausgeschlossen, weil man einem besonderen Risiko ausgesetzt ist?

Andreas Seidler: Ja. Wobei es Risikogruppen natürlich wirklich gibt. Manchmal werden die Risiken aber doch sehr pauschalisiert und zur Abgrenzung genutzt: zwischen Personen mit hohem Risiko, und solchen, deren Risiko – zumindest vermeintlich – geringer ist. Da ist der Übergang zur Diskriminierung und Stigmatisierung fließend.

baua.de: Sind solche fließenden Übergänge ein Zeichen dafür, dass ein subjektives Thema wie Stigmatisierung schwer zu erforschen ist?

Gudrun Faller: Das kann ich bestätigen. Es ist schwierig, Stigmatisierung objektiv zu erheben. Für unsere Fragestellung halte ich es ohnehin für zweckdienlicher, das subjektive Empfinden zu erfassen: "Ich fühle mich stigmatisiert." Gerade, wenn es um die Entwicklung von Präventionsansätzen geht, ist es hilfreich, zu wissen: Was haben die Betroffenen konkret erlebt? Wo sind sie ausgeschlossen worden? Wie hat das genau ausgesehen?

Uta Wegewitz: Die Menschen sind in vielen Fragen Experten ihrer selbst. Wenn sich jemand belastet und beeinträchtigt fühlt, hat das Folgen für die Gesundheit. Deshalb sind Interviews mit Betroffenen eine bewährte Methode bei solchen Themen.

Das Forschungsprojekt

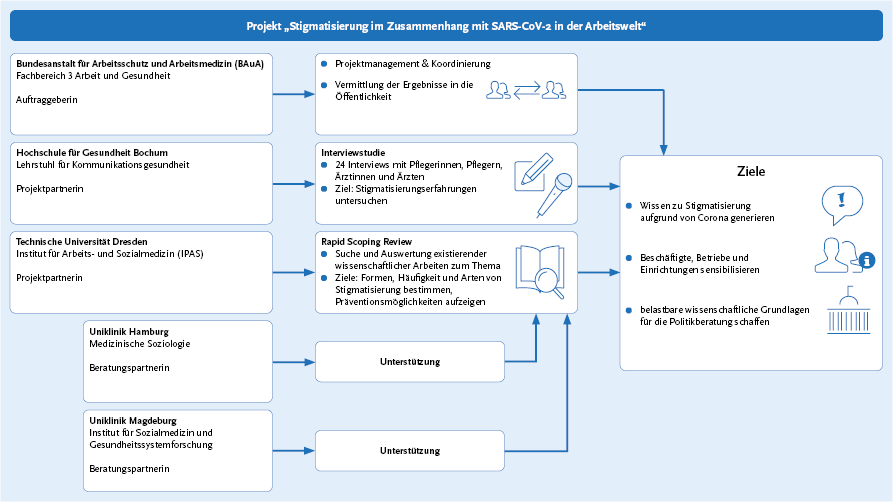

baua.de: Sie sitzen hier als Vertreterinnen und Vertreter von drei Forschungsinstituten. Wie viele Menschen sind denn insgesamt an dem Projekt beteiligt – und wer macht was?

Uta Wegewitz: Seitens der BAuA sind wir hauptsächlich zwei Kolleginnen, die das Gesamtprojekt koordinieren. Wir forschen schwerpunktmäßig zur Arbeitsgestaltung im Gesundheitswesen sowie zu psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt und betrieblicher Wiedereigliederung.

Gudrun Faller: Ich koordiniere das Projekt auf Seiten der Hochschule für Gesundheit (HSG) Bochum. Ich kümmere mich mit drei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Interviewstudie. Darunter sind ein Pflegewissenschaftler, eine Soziologin und eine Gesundheitswissenschaftlerin. Außerdem arbeiten wir mit dem IPAS zusammen. Auf diese Weise erreichen wir mit unserer Interviewstudie einen größeren Adressatenkreis.

Andreas Seidler: Das Institut für Arbeits- und Sozialmedizin (IPAS) der TU Dresden, das ich leite, ist für das "Rapid Scoping Review", also die systematische Literaturrecherche zuständig. In diesem Teilprojekt sind wiederum fünf Institutionen mit neun Personen involviert: Neben dem IPAS ist das die medizinische Soziologie des Uniklinikums Hamburg (UKE), das Institut für Sozialmedizin und Gesundheitsforschung der Uniklinik Magdeburg (ISMG) und die HSG Bochum mit Frau Faller. Eine systematische Literaturrecherche ist sehr aufwendig – daher sind wir so viele.

baua.de: Wie findet so ein großes Team in der Praxis zusammen?

Uta Wegewitz: Wir betreiben bei der BAuA viel Eigenforschung, schreiben aber manche Projekte auch an externe Partner aus – so wie in diesem Fall. Wir sind in verschiedenen Netzwerken tätig. Dazu gehört das "Kompetenznetz Public Health COVID-19", zu dem auch die HSG Bochum und das IPAS Dresden gehören. Dank des Netzwerks konnten wir die Ausschreibung breit streuen und sind sehr froh, dass wir eine Kooperation mit Bochum und Dresden eingehen konnten. Zum Kompetenznetz kann Herr Seidler mehr berichten.

Andreas Seidler: Als Anfang 2020 deutlich wurde, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben, wurden schnell Millionenbeträge hauptsächlich in die virologische Forschung gesteckt, um das Virus einzudämmen und die Pandemie zu beenden. Viele Fachgesellschaften, die sich mit Public Health, also der öffentlichen Gesundheit, beschäftigen, fanden diesen Zugang unzureichend. Natürlich muss das Virus identifiziert, isoliert und bekämpft werden. Aber eine Pandemie hat Auswirkungen auf verschiedenste gesellschaftlichen Bereiche: auf die gesundheitliche Gleichheit, auf die Versorgung. Auch die notwendigen Maßnahmen haben Folgen: Die soziale Isolation im Lockdown kann z. B. zu psychischen Erkrankungen führen. Auch solche Folgen müssen dringend beforscht werden. Deshalb haben wir mit mehreren Fachgesellschaften das "Kompetenznetz Public Health COVID-19" gegründet. Hier verfassen wir gemeinsam sogenannte Policy Briefs: wissenschaftliche Handreichungen für politische Entscheidungsträgerinnen und -träger. Ohne das Kompetenznetz wären die Partnerinnen und Partner, die jetzt im Stigma-Projekt zusammenarbeiten, sicher nie zusammengekommen. Frau Faller hat im Netzwerk ein sehr schönes Policy Brief zur Stigmatisierung veröffentlicht – das war wesentlich dafür verantwortlich, dass wir uns dann gemeinsam für die BAuA-Ausschreibung interessiert haben.

Teilprojekt "Rapid Scoping Review"

baua.de: Mal konkret zu den Arbeitspaketen im Projekt. Herr Seidler, was ist ein "Rapid Scoping Review" und welchen Zweck erfüllt es in diesem Projekt?

Andreas Seidler: Eigentlich ist ein "Rapid Scoping Review" ein Ding der Unmöglichkeit. Denn "Scoping Review" heißt, dass man ein Thema in der wissenschaftlichen Literatur sehr breit ausleuchtet. In unserem Fall lautet die Frage: Was gibt es an Forschung zum Thema Stigma bei neuen Atemwegserkrankungen bzw. bei COVID-19? Und weil man versucht, möglichst alles an Literatur zu finden, kann es eigentlich gar nicht so schnell gehen, wie das Wort "rapid" impliziert. Aber zu COVID-19-Zeiten ist Geschwindigkeit natürlich essenziell. Wir sichten bevölkerungsbasierte Studien, Befragungsstudien, qualitative Studien, Überblicksarbeiten – alles, was es gibt. Dabei suchen wir nicht nur in großen Datenbanken, sondern schauen auch in sogenannte "Pre-Print-Server". Dort stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre neuesten Forschungsergebnisse ein, ohne dass schon ein aufwendiger Begutachtungsprozess durchlaufen ist. Wir müssen innerhalb weniger Monate damit fertig werden, und deshalb gibt es das Instrument der "Rapid Scoping Reviews" – ein Versuch, das Vorgehen zugunsten der Geschwindigkeit zu vereinfachen, ohne dass dies zu Qualitätseinbußen führt.

baua.de: Gibt es denn schon ausreichend viele Ergebnisse zu Stigma und COVID-19, oder werden sich die Ergebnisse der Recherche vor allem aus den Erfahrungen mit anderen Erkrankungen speisen?

Andreas Seidler: Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass es noch nicht viel zu COVID-19 und Stigmatisierung geben kann, und wir wollten eine breite Suche zu Stigma in anderen Epidemien und Pandemien machen. Aber schnell wurde klar: Es gibt schon eine erstaunliche Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen zu COVID-19, sodass wir gar nicht nach anderen Erkrankungen zu suchen brauchen. Angesichts der Situation wird augenscheinlich mit Hochdruck geforscht. Wir haben fast 50 passende Veröffentlichungen, die wir in dieses "Scoping Review" einbeziehen können. Das ist genug, um Erkenntnisse spezifisch zu COVID-19 und Stigmatisierung zu gewinnen.

Teilprojekt Interviewstudie

baua.de: Frau Faller, Ihr Institut kümmert sich um die Interviewstudie im Gesundheitssektor. Wie ist denn mitten in der Pandemie die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Interviews?

Gudrun Faller: Für eine endgültige Antwort ist es noch zu früh. Aktuell sprechen wir Einrichtungen an, um sie für die Teilnahme zu gewinnen. Aber es zeichnet sich ab, dass das aus mehreren Gründen nicht ganz einfach ist. Zum einen ist Stigmatisierung ein stark tabuisiertes Thema. Bei kaum einer Einrichtung sagt die Leitung: "Jawohl, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden stigmatisiert! Jetzt fragen Sie mal!" Zum anderen erleben wir gerade das Ansteigen der dritten Welle. Die pflegerisch und medizinisch Beschäftigten sind am Rande ihrer Kapazitäten. Da ist die Bereitschaft nicht so hoch, zusätzlich an einem Interview teilzunehmen. Auf der anderen Seite erzeugt Stigmatisierung einen hohen Leidensdruck, und so ein Interview kann auch ein Ventil darstellen und helfen, die Erfahrung besser zu verarbeiten. Unser bisheriger Eindruck ist, dass das Vertrauen eine große Rolle spielt. In Praxen und Einrichtungen, die mich persönlich schon kennen, ist die Bereitschaft für ein Interview deutlich größer.

baua.de: Sind in so einer Situation auch Videointerviews denkbar, oder muss das persönlich stattfinden?

Gudrun Faller: Im Augenblick sind Videokonferenzen die einzige Option. Natürlich ist der persönliche Kontakt schöner und besser für den Vertrauensaufbau, aber das wäre im Moment weder zu verantworten noch könnten wir das von den Kapazitäten her leisten

baua.de: Welche Art Fragen werden in den Interviews gestellt?

Gudrun Faller: Uns interessiert, wer die Betroffenen sind. Wer wird eher stigmatisiert – Ärzte oder Pflegekräfte? Welchen Einfluss haben etwa Alter oder Berufserfahrung auf die Stigmatisierungserfahrungen? Wir achten auf eine möglichst gute Mischung bei den Befragten, beispielsweise hinsichtlich Geschlecht, Migrationshintergrund, Alter usw. Wir fragen alle danach, was sie konkret erlebt haben – und wie sie damit umgehen. Besonders interessiert uns: Was können Organisationen tun, um Stigmatisierung zu verhindern? Deshalb fragen wir auch, was die Organisationen jetzt schon tun – und ob es hilft.

Ziele des Projekts

baua.de: Wie hat man sich die Ergebnisse des Projekts vorzustellen? Was soll aus Sicht der BAuA am Ende dabei herauskommen?

Uta Wegewitz: Zunächst wollen wir Aufmerksamkeit für das Thema Stigmatisierung erzeugen. Darüber hinaus zielen wir auf konkrete Verbesserungen in der Praxis ab. Dazu möchten wir Ausprägungsformen von Stigmatisierung im Zusammenhang mit Corona identifizieren und jeweils aufschlüsseln, was dagegen getan werden kann. Da kann es um Vorbeugung gehen, aber auch darum, Stigmatisierungstendenzen in Organisationen zu erkennen und aktiv dagegen zu wirken. Das Ergebnis können z. B. praxisorientierte Handlungshilfen sein. Außerdem ist es bei einem so neuen Forschungsfeld wichtig, zunächst einen systematischen Kenntnisstand zu erarbeiten. Daraus können wir auch ableiten, wo es Forschungslücken gibt, und auf dieser Basis weiter forschen. Denn das Thema wird ja nicht im Rahmen eines einzelnen Projekts abschließend erforscht. Es ist ein fortlaufender Prozess. Wir möchten auch nach dem Projektabschluss weiter dranbleiben.

Forschen in der Pandemie

baua.de: Stichwort "Forschung in der Pandemie" – im Gespräch klang beides an: Die Forschung erhält durch die Dringlichkeit des Themas einen Schub, gleichzeitig gibt es neue Hürden wie die Überlastung der Pflegenden oder die Unmöglichkeit von persönlichen Interviews. Wiegt sich das auf? Ist forschen in der Pandemie leichter? Schwieriger? Einfach anders?

Andreas Seidler: Ich sage eindeutig: schwieriger. Denn wir forschen ja nicht nur zu COVID-19, sondern haben auch noch den Normalbetrieb zu stemmen. Das wird durch COVID-19 deutlich erschwert. Durch die Kontaktbeschränkungen müssen wir bei Befragungen, Feldstudien usw. neue Wege finden. Das dauert teils wesentlich länger und bedarf zusätzlicher personeller Ressourcen. Und dann kommen noch alle Aktivitäten, die mit COVID-19 zu tun haben, dazu. Solche Aktivitäten wie das erwähnte "Kompetenznetz Public Health COVID-19" sind im Grunde ehrenamtliche Zusatzaufwände. Klar, manche Wege werden kürzer, weil viele im Homeoffice sind, aber das bringt natürlich auch neue Probleme mit sich – Stichwort Work-Life-Balance und Kinderbetreuung. Es gibt ein ganzes Bündel von neuen Problemen für die Forschung. Deshalb haben wir uns im Rahmen des Kompetenznetzes mit einem deutlichen Appell an Forschungsförderer und Auftraggeber gewandt: Wir stecken in Schwierigkeiten. Um laufende Projekte sinnvoll abschließen zu können, benötigen wir mehr Zeit und zusätzliche Mittel. 19 Fachgesellschaften haben sich diesem Appell letzte Woche angeschlossen.

Gudrun Faller: Ich stimme Herrn Seidler komplett zu. Interessant finde ich zudem, dass durch die Pandemie bestimmte Themen stark in den Vordergrund gerückt sind. Dazu gehört das Homeoffice und die Arbeitsverteilung zwischen Männern und Frauen, aber auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die durch COVID-19 verschärft werden. Das ist sicher ein positiver Schub für die jeweiligen Fachrichtungen – gleichzeitig fallen dadurch bestimmt andere Themen unter den Tisch.

Uta Wegewitz: Ich schließe mich dem an. Wir haben schon immer viel geforscht, und COVID-19 kommt einfach noch oben drauf. Aber ohne wissenschaftliche Erkenntnisse könnten wir keine evidenzbasierten Empfehlungen geben. Daher ist die Motivation hoch, diese zusätzliche Herausforderung zu bewältigen – das zeigt sich ja gerade an ehrenamtlichen Engagements wie dem erwähnten Kompetenznetz. Solche großen Netzwerke helfen uns gerade jetzt, schnell solide Ergebnisse zu liefern.

Bildcredits Collage

- Marlen Melzer: © Baldauf & Baldauf Fotografie

- Agnieszka Sykut: © Stephan Wiegand / TU Dresden

- Maria Girbig: © Stephan Wiegand / TU Dresden

- Lea Scheuvens: © Stephan Wiegand / TU Dresden

- Melanie Schubert: © Stephan Wiegand / TU Dresden

- Maria Zeiser: © privat

- Alice Freiberg: © Stephan Wiegand / TU Dresden

- Laura Geiger: © privat

- Noemi Skarabis: © Joachim Müller Fotografie

- Martin Schieron: © privat

- Christian Apfelbacher: © privat

- Taurai Hahne: © privat

- Olaf von dem Knesebeck: © UKE Hamburg

- Julia Ludwig: © Eva Hecht, UKE Hamburg

Zitiervorschlag

Faller, Gudrun; Seidler, Andreas und Wegewitz, Uta, 2021. Interview: Forschung zu Corona und Stigmatisierung. In: Corona und Stigmatisierung [online]. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Verfügbar unter: https://www.baua.de/DE/Forschung/Projektblogs/Covid-Stigma-Blog/Artikel/01-IV-Corona-Stigmatisierung.html